「八つの決まり」と「自然科学」の照合【Ⅵ章】 SDGsの取り組み内容を考察

まず、本章で伝えたい大切な結論を冒頭で簡単に述べたいと思います。それは、

異常気象問題を改善する基礎は世界全体のバランス(調和)の取れた経済の自立発展にあります。先進国と途上国の違いは関係なく、各国が自給自足の自立した状態を築くことが第一ということです。しかし、SDGsの正体とは資本家・株主による自己中心なグローバリズムであり、彼ら自体が問題のボトルネックであることを隠すことで、実現不可能な矛盾した美辞麗句となっているものなのです。

資本家・株主による自己中心なグローバリズム(地球全体のバランス「調和」を崩して貧困者を増やし、異常気象を悪化させ、人間だけでなく動植物達の生存も脅かし、資本家・株主が確率のみに依存して汗水流す(※)ことなくプレミアム(利益発生に伴う配当金)を吸い上げることのためにヒト、モノ、カネ、サービスの国境を超えた移動の自由を常に正しいとすること)が広がることによって、先進国・途上国共に自立できていません。自立できていないとは国家の安全保障、特にエネルギー安全保障と食料安全保障が確保されていないことを表し、生活の基盤となるエネルギーと食料を国内で100%確保できていないことを表しています。自立国家では経済で国家全体のバランス(調和)が取れており、認め合い譲り合いの依存関係が密接に構築されています。現行のグローバル資本主義は国内のバランス(調和)を取った自立を自由貿易の輸出入で誤魔かしてきました。自由とは平等であるバランス(調和)を前提とします。それは宇宙・大自然の根源的本質である有限を否定しない(限界・限度を知った「なかほど」)ことを前提とするということです。バランス(調和)を崩してきたグローバリズムによる自由とは正常の誤魔かしです。自立とは外国依存による外力(エネルギー、食料物資)の影響を受けずに国内のバランス(調和)を崩されないことを目的とします。対称性であるバランスは内力により成り立っており外力が作用すれば破れます。故に、グローバリズムによる現行のグローバル資本主義では依存関係(内力)を密接に構築することは不可能であり、一国として自立できません。地球が一国として一体化している状態ならば内力となるのでバランス(調和)を取る上で問題はないのですが、現状は各国がバラバラなので外力作用となる輸出入は、国家の安全保障である自立の確保を前提にする必要があります。そして最も強調すべきは、地球が一国として一体化していても資本家・株主による自己中心なグローバリズムであっては自滅することに変わりません。

そして株式経営を見てわかるとおり、株を持って企業を所有する立場と経営する立場は分離され、資本家・株主たちが投資して成す財務資本は、労働者たちが現場の経営や業務に従事して成す人的資本、社会・関係資本、知的資本等より優遇され、分離されている立場を都合良く利用して経営や業務に従事することなく、プレミアム(利益発生に伴う配当金)を吸い上げて奪い取っていきます。

密接な認め合い譲り合いの依存関係でバランス(調和)を構築することを否定した異常です。

資本とは、一般的には企業活動を行うための元手となる資金を表しますが、現実には元手となる資金のみでは企業活動は成り立ちません。企業活動は資本家・株主の投資(株主資本)を含む財務資本のみでは不可能であり、経営や業務に従事する労働者の投資(人的資本、社会・関係資本、知的資本等)、さらには製造資本や自然資本までが一体化して可能になります。

自然界、経営や業務に従事する労働者の人々も資本を投資しています。資本とは資本家・株主の投資(株主資本)を含む財務資本のみではありません。

エネルギー、食料物資の自立には政府が将来のために投資して需要を喚起し、経済で国家全体のバランス(調和)が取れており、認め合い譲り合いの密接な依存関係が構築されていなければなりません。世界が一体化するとは世界が一国として自立するということですが、各国が自立できていない現状では不可能なのです。自立するための経済発展の各国間バランス(調和)なくSDGsのゴールは達成されません。以上から改善の目指す最終的ゴールは世界の一体化です。最終的に目指す世界の仕組みがゴールになければ各国が同じところを目指す改善は進みません。単に持続可能な開発では基礎固めもない世界情勢で、各国の足並みが揃わずに不可能なのが明らかな美辞麗句に過ぎません。このような基礎固め無く、世界の中での各国の立場・役割は明確にできません。日本国内の都道府県間で上下関係が無いのと同じく、各国間の上下関係はありませんが、世界を代表する政府機関は必用であります。目指す最終的ゴールは世界の一体化であり、世界全体が抱える問題の真因(ボトルネック)から着手しなければ目標は未達に終わります。

時間がなくても改善の優先順位はあります。貧困や飢餓状態の国は環境問題の前に日々の食事を考えます。日本もお金で輸入に依存しているに過ぎず自立できておらず、非正規化による貧困者も多く抱えています。真因(ボトルネック)を誤魔かさない改善が難局突破の要となることを自覚しなければなりません。

人体の各臓器は自立した役割を前提に認め合い譲り合って一体化しています。自立できていない臓器は機能不十分の状態にあります。胃が自立できていないならば十分に消化できません。心臓が自立できていないならば血液をしっかり送れません。各臓器の役割は揃えられないので自立の有り方も揃えられません。各自の自立なく全体の一体化も成り立たないことがわかるでしょう。

自立の有り方は細かな部分として揃えられませんが、どのような自立の有り方でも大きな部分では有限を否定しないこと(限界・限度を超えない「なかほど」)、全体のバランス(調和)を取ることで皆揃えられます。本質は皆揃えられます。自然科学、八つの決まり、平等の有り方も大きな部分で本質は皆揃えられます。細かな部分の表現はさまざまで揃えられません。富士山を見る角度を変えると姿は変わりますが、富士山であることに変わりありません。国民を飢餓にしても兵器開発に力を注ぐ独裁者は本質から間違えており、国家を衰退自滅させます。民主主義の日本でも資本家・株主(投資家富裕層)の独裁により同じ状態にあります。正常に自立し合った国々が認め合い譲り合って一体化出来るのです。これを語らず、地球環境を守ろうと訴えるのは無意味なのです。細かな部分にばかり目が向き、大きな部分の本質が掴めていません。つまり宇宙を支配する法則は細かな部分の多様性だけでなく、それらすべてに揃えられる性質である本質まで教えます。なぜ、宇宙は時間発展して持続可能なのでしょうか。

将来のために投資して需要を喚起するのは政府の役割ですが、自給自足の自立を構築する要は現場の活力です。活力が経営・業務に従事しない(汗水を流さない)資本家に吸い上げられることなく、質の良い仕事をすることで経済を進歩・成長(時間発展)させて自立を可能にします。自立に必要となる科学と技術を発展させるのは現場の力です。

科学者(研究者)、技術者、経営者・従業員(ステークホルダー各位)等の現場で汗水を流して働く人々です。

SDGsには多額の資金が必要であり、その中心を成すのが環境(E:Environment)、社会(S:Social)、企業統治(G:Governance)の3要素(ESG)を対象としたESG投資です。しかし、資本家・株主(投資家富裕層)はリターン(配当金、売却利益)を得ることが目的なのです。利益が経営・業務に従事していない(汗水を流さない)資本家・株主に流れることは出血と同じことなのです。資本家・株主(投資家富裕層)の出資は財務資本になりますが、先述した通り資本とは財務資本だけではありません。

科学者(研究者)、技術者、経営者・従業員(ステークホルダー各位)等の現場で汗水を流して働く人々は知的資本、人的資本、社会・関係資本を出資しています。利益を得ること(エネルギー)と汗水を流すこと(運動量)は一体化しており、一方だけを取ることはできません。対称性(全体バランス「調和」)のもとに、一体化したエネルギーと運動量の保存則が成り立ちます。運動量がゼロならばエネルギーもゼロなのです。資本家・株主(投資家富裕層)のように利益(エネルギー)のみを取ることは現実上不可能なのです(詳しくはⅢ章:「八つの決まり4)」を参照してください)。よって、不可能の穴埋め(しわ寄せ)を現場がしなければならないのです。現場が犠牲にされてきた実態です。

環境「異常気象」(E:Environment)、社会(S:Social)、企業統治(G:Governance)の改善は利益(エネルギー)と汗水を流すこと(運動量)が一体化した対称性保存則を基礎として達成されます。つまり、世界全体がバランス(調和)の取れた経済発展をしていくための基礎であります。

利益(エネルギー)と汗水を流すこと(運動量)が一体化した対称性保存則を形成することで環境(E:Environment)、社会(S:Social)、企業統治(G:Governance)は改善されて持続可能になります。ESGの基礎には対称性保存則がなければなりません。しかし、実際には資本家・株主(投資家富裕層)の自己都合からそのようにはなっていません。利益(エネルギー)と汗水を流すこと(運動量)が一体化した対称性保存則には触れないでESGだけを強調しています。実際に対称性保存則を前提とした正常を満たす改善をされては、汗水を流さずに利益を吸い上げる(足ることを忘れる)仕組みを失うからです。SDGsの大黒柱であるESG投資には利益(エネルギー)と汗水を流すこと(運動量)が一体化した対称性保存則がありません。SDGsとは資本家・株主が汗水を流さずに利益を吸い上げる(足ることを忘れる)仕組みを誤魔かした仮面なのです。

資本主義体制は18世紀後半からヨーロッパ諸国全体に広まった産業革命に端を発します。19世紀末には強化され世界全体で先進国と途上国の格差が著しくなりました。発展の遅れた国々は、先進資本主義諸国の原料生産地として植民地化されて分割されていきました。植民地化の傷跡が現在も途上国内で起こる紛争の原因の一つになっています。先進資本主義諸国の資本家・株主(投資家富裕層)が利益を吸い上げるために途上国の植民地化が進められ、それが原因して今でも途上国内で紛争が起こっています。先進資本主義諸国間で利益を吸い上げる植民地獲得競争は激化して三国協商(イギリス、ロシア、イタリア三国)に見るように奪い合いの緊張状態となりました。バルカン半島の支配権をめぐる対立の過程でサラエボ事件をきっかけに第一次大戦がはじまりました。

利益を吸い上げる資本家・株主(投資家富裕層)の足ることを知らない奪い合いが世界大戦を引き起こしてきたのです。その体制は今もなお持続中ですが、過去と現在の決定的な違いは、地球全体で資本家・株主(投資家富裕層)の足ることを知らない行為に対して限界・限度を超えてしまったということです。それでも、資本家・株主(投資家富裕層)は利益を吸い上げる悪しき体質を棚に上げてESG投資で正義と称して、SDGsという実現不可能な矛盾した美辞麗句の物陰に隠れています。そして、今でも想像を絶する大罪の清算は無いまま、平然と世界を八方塞(はっぽうふさがり)状態に追い込んで支配しているのです。SDGsの唱える世界の問題とは産業革命時代まで遡ります。今だけを見ず、時間発展的に真因を追求しなければなりません。18世紀後半から現在に至るまでの200年を超える、先進資本主義諸国の資本家・株主(投資家富裕層)が自己都合優先で築き上げた負債の総合結果(反作用)が今の地球全体が抱える自滅問題なのです。

地球上の水は地球上で循環して宇宙空間へ逃げない。

水系の対称性保存則が成立して生命が持続して生存できる。

重力が弱く、水が宇宙空間に逃げれば火星のようになる。

ここで対称性保存則が無ければ以下のように述べざるを得ない。

地球上の生命が持続して生存していくためには水が大切である。

これがSDGsであるが、生命が持続して生存するための条件が足りていない。

条件不足ゆえに現実には不可能なことを美辞麗句で誤魔かしている。

条件不足であるが「水が大切である」の内容からは誤りには見えない。

体内の血液は体内を循環して出血しない。

血液の対称性保存則が成立して生命が持続して生存できる。

怪我で出血すれば貧血、酷い場合には出血死する。

ここで対称性保存則が無ければ以下のように述べざるを得ない。

生命が持続して生存していくためには血液が大切である。

これがSDGsであるが、生命が持続して生存するための条件が足りていない。

条件不足ゆえに現実には不可能なことを美辞麗句で誤魔かしている。

条件不足であるが「血液が大切である」の内容からは誤りには見えない。

条件不足を起こす原因を改善することが本当のSDGs最優先課題である。

その課題は汗水流さずに利益を吸い上げる資本家・株主(投資家富裕層)の存在である。

グローバル資本主義の資本家・株主(投資家富裕層)は利益を吸い上げます。しかも汗水を流すことなく吸い上げるので足ることを知らず、限界なく吸い上げます。配当金還元には融資返済のように終わりがありません。果てなく終わりません。利益を出し続ける限り果てが無く、経営と業務の現場代表である経営者は資本家・株主の利益を最大限追及する責務を負わされています。法律の曖昧さを利用してまで資本家・株主の利益を最大限追及するような節税すらせざるを得なくなります。このような責務を負わされている経営者により、現場従業員は余裕がほとんど与えられない状況で業務従事させられます。しかも、非正規の不安定低賃金労働として。昨今、ものづくりでは品質基準・加工条件が守られないことで大きなリコール問題、出荷停止問題が内部告発から露呈しています。

足ることを知らない資本家・株主(投資家富裕層)が国内外の低賃金労働から莫大な利益を吸上げて現場の活力を犠牲にしてきました。企業所有者として経営とは分離した立場を取ることで、経営・業務に従事(汗水流す)せずに利益(配当、株売却益)のみを吸い上げ続けています。出資(企業所有)して最大限の利益を経営者にガバナンスを通して求めているのです。また、融資返済のように終わりません。株式に返済の義務が無くても、汗水を流さない株主は現場を犠牲にします。

足ることを知らない現行資本主義の仕組み、つまり確率のみに依存して汗水を流さずに利益のみを吸い上げる仕組みを廃し、新たな仕組みを創意工夫することがボトルネックの改善です。問題の本質を改善する事になるので、他の山積みされた問題もドミノ倒しで改善が進みます。

今日の食べ物にも困っている国に向かって脱炭素を訴えても意味がありません。問題のボトルネックを誤魔かして脱炭素のみを訴えても意味がありません。だからこそ強調するのです。改善は問題の本質を表すボトルネックから着手しなければ目標は未達に終わると。

《平等関係の取り方》

(Ⅵ章)SDGsの取り組み内容を考察

(はじめに)

SDGsとして取り組まれている一部には改悪となる内容もありますが、脱炭素に取り組み、エシカル消費(環境・人権に配慮した倫理消費のこと)を実践することは間違っていません。しかし、改善とは正常を判断する規準(物差し)から全体把握で問題を洗い出し、最も深刻なテーマであるボトルネックから取り組まなければ改善効果は出るどころか進まないのです。最終的に目的「持続可能な社会を実現すること」は未達に終わります。ボトルネックから取り組まなければなりません。ボトルネックは全体に影響するレベルの問題要因で最も問題視されるところであるため、ボトルネックから種々の問題が表面上の姿を変えて派生します。影響を及ぼすボトルネックが種々の問題の真因であり、これを改善すればドミノ倒しで改善が進みます。問題の本質を掴むことが大切です。本質とは全体に共通する性質のことです。宇宙全体の森羅万象の本質は有限を否定しない(限界・限度を超えない「なかほど」)ことにあります。それが正常を満たす八つの決まりです。例外はありません。全体に共通する(揃えられる)性質を知ることが本質を知るということです。山積して見えるSDGsが示す種々の問題は、どこから展開されてきているかを世界の現実から知ります。そして種々の問題に共通する(揃えられる)原因が明らかになります。ボトルネックを最優先に対処しなければトカゲの尻尾切りとなり改善は進まないのです。ボトルネックの影響が及んで派生している種々の問題の改善から取り組んでも最終的に解決しません。問題の本質を掴んで優先順位を忘れないでください。

宇宙全体の森羅万象の本質を掴むには数学が適しています。数学は抽象的なので自然現象の本質を教えてくれます。自然科学の中でも理論物理学に着眼する根拠です。

(ボトルネック問題)

まずはSDGsの誤魔かしを結論として始めから述べます。大きな部分としてSDGsの17ゴールで揃え、細かな部分としてボトルネックを含んだ場合の改善と含まない場合の改善として違いを比較します。またボトルネックは一体化していない「異常」に着眼して大きな部分で抽象的に表現したA)と細かな部分で具体的に表現したB)とC)の3つに分類することができました。一体化とは揃えられるか否かを誤魔かさないことです。多様性を否定する妥協もなく比較の役割に忠実に平等関係を崩さないことです。交わって一色になることが一体化ではなく水と油の関係でも問題なく、一体化しても青は青、赤は赤のままです。各臓器も一体化して人体を構成しますが胃は胃、心臓は心臓のままです。

A)

あらゆる関係の一体化していない「異常」が自己都合に利用されていること。

これに対して以下の症状が出ていますが、改善する内容がありません。

A)

平等を自己都合で解釈して自由の分別が無く不平等が絶えないこと。

平等は宇宙・自然を根拠とした正常から成立します。個々人で平等は定義できないということです。平等を満たした上での自由となります。

B)

所有と経営が一体化していない「異常」が自己都合に利用されていること。

C)

地球上の各国が一体化していない「異常」が自己都合に利用されていること。

B)とC)の内容は互いに重なる場合もあります。

これらに対して以下の諸症状が出ていますが、改善する内容がありません。

B)

確率のみに依存し、経営・業務に従事せずに現地現場から利益を吸上げているグローバル資本主義が人口爆発を誘発しているが、人口爆発抑制の内容がないこと。

C)

争いの原因を過去から追究することなく、利益追求目的の武器製造で戦争・紛争を誘発しているが、戦争紛争抑制の内容が曖昧なこと。

ボトルネックA)~C)を誤魔かさないで、八つの決まりに準じ、有限を否定せず(限界・限度超えないを「なかほど」の実践)、

a)

対称性保存則を満たす(全体バランスを取り、有限での自給自足で自立する)。

b)

平等を理解して多様性と自由を知る(思い込み誤解による不平等連鎖を断つ)。

c)

活動期間(時間)も限界・限度(制限)を超えない。

これらを満たせばSDGsは改善可能になります。A)、B)、C)のボトルネックを含まない場合と含む場合に分けて整理します。

ボトルネックを含まない場合は平等の意味を知らず、人口爆発を誘発し、利益追求の武器製造で戦争・紛争を誘発します。

ボトルネックを含む場合は平等の意味を理解し、人口爆発を抑制し、抑止力目的に限定して戦争・紛争を抑制するところから始まりますが、最終的ゴールは各国が自立して世界が一体化する事であり、抑止力としての武器も不要とします。

1 貧困をなくそう(ボトルネックを含まない場合)

外国直接投資(ESG投資)に依存して利益(リターン)が資本家・株主へ流出して低賃金労働(極度の貧困とする1日1.25ドル未満の生活は排し、生かさず殺さず状態の貧困にする)による貧困は持続して改善しない。極度の貧困はなくすが極度までいかない貧困はなくならず、貧困から人口爆発が誘発される。

1 貧困をなくそう(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済が自立発展して改善される。貧困が改善されることで人口爆発が抑制されていく。

地球上の水は地球内で循環して宇宙空間へ逃げない。水系の対称性保存則が成立して生命が持続して生存できる。重力が弱く、水が宇宙空間に逃げれば火星のようになる。人体の血液は体内を循環して出血しない。血液の対称性保存則が成立して生命が持続して生存できる。怪我で出血すれば貧血、酷い場合には出血死する。グローバル資本主義の資本家・株主(投資家富裕層)は利益(リターン)を吸い上げてしまう。しかも、汗水流すことなく吸い上げるので足ることを知らず、限界なく吸い上げていく。日本国内の経済成長が30年以上にも渡り横ばいで成長(時間発展)していないのは現場の利益が外部の資本家・株主へ流れ出し、利益の対称性保存則が破れて質の良い仕事(メイドインジャパン、ジャパンアズナンバーワン)が失われているため。人体ならば血流が悪く臓器の活力が失われて生命の持続が危ぶまれている。有限環境の中で全体バランス(調和)を取り持続可能にする方法、それが対称性保存則である。有限を否定しない方法である。

2 飢餓をゼロに(ボトルネックを含まない場合)

利益追求の武器製造は戦争・紛争を誘発して飢餓(深刻な食料不足)を改善しない。人口爆発による食の需要は有限の海洋資源と陸上資源からの供給を上回って飢餓を改善しない。人間を除く動植物の食物連鎖のヒエラルキーでは対称性保存則が成立しており、人間が自分勝手をしなければ種の絶滅や異常繁殖はない。有限を否定しない姿勢が貫かれており全体のバランス(調和)が保たれている。肉食動物は本能から足ることを知り乱獲などしない。足ることを知らないのが全体のバランス(調和)を崩す弱肉強食となる。

2 飢餓をゼロに(ボトルネックを含む場合)

抑止力目的に限定して戦争・紛争が抑制され、最終的ゴールで各国が自立して世界が一体化する事で抑止力としての武器も不要となる。戦争・紛争を抑制して飢餓を改善する。人口爆発の抑制からも飢餓を改善する。

3 すべての人に健康と福祉を(ボトルネックを含まない場合)

自国の経済力では医療と福祉施設の整備が困難な国の場合は、外国直接投資(ESG投資)に依存して利益(リターン)が流出していく。故に普及させられても進歩、成長していけない。進歩、成長を失った日本経済から明らかである。利益が資本家・株主に流出して人材、設備、研究開発へ回されずに、現地現場が犠牲になるためである。国内でなく、外国融資でデフォルトも発生してインフラ整備を止めている。戦争・紛争の誘発もインフラを破壊する。医療と福祉のインフラ整備を妨げて改善しない。

3 すべての人に健康と福祉を(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済を自立発展させることで医療と福祉は普及後も進歩、成長していける。改善が成功する。

4 質の高い教育をみんなに(ボトルネックを含まない場合)

教育環境を整備しなければならないのでゴール3の内容が横展開される。小学校就学年齢で学校に通っていない子どものおよそ50%は紛争地域に住んでいるものとみられている。戦争・紛争の誘発により医療と福祉の場合と同じく改善しない。

4 質の高い教育をみんなに(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済を自立発展させることで教育の現場は普及後も進歩、成長していける。改善が成功する。教育は貧困の連鎖を断ち切る力を与えるとするが、日本では大学などの高等教育まで進歩・成長しても資本家・株主が利益を現地現場から吸い上げることで貧困が深刻になっている。医療・福祉でも語った通り、経済における利益の回し方(利益の対称性保存則を形成)が基礎である。質の高い教育は資本家・株主が利益を吸い上げることで貧困が終らないことを深く理解させてくれる。

5 ジェンダー平等を実現しよう(ボトルネックを含まない場合)

平等の誤解で不平等に対処できずに改善されない。

5 ジェンダー平等を実現しよう(ボトルネックを含む場合)

平等を正しく理解して不平等に対処して改善される。

6 安全な水とトイレを世界中に(ボトルネックを含まない場合)

上下水施設、衛生施設を整備しなければならないのでゴール3の内容が横展開される。戦争・紛争の誘発により、ゴール3、4の場合と同じく改善しない。人口爆発から水資源不足も改善されない。

6 安全な水とトイレを世界中に(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済を自立発展させることで普及後も進歩、成長していける。改善が成功する。ゴール3、4も同じであるが、インフラの普及で終わる内容ではない。さらに先に進歩、成長させる目標内容であり、これを満たせなければ改善失敗である。そのためには国内で利益を回した(利益の対称性保存則を形成)経済の自立発展が欠かせない。人口爆発も抑えられて水資源の不足も改善される。

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに(ボトルネックを含まない場合)

エネルギー施設の整備だけでなく、クリーンエネルギーの研究開発も行わなければならないのでゴール3の内容が横展開される。戦争・紛争の誘発により、ゴール3、4、6の場合と同じく改善しない。エネルギーを作り出す環境条件は国によって揃えられない。自立の有り方は揃えられないということ。現地の人による研究開発が求められるが、貧困・飢餓から解放されず、質の高い教育の整備もない現状では不可能。地熱発電は日本の発電方法だが世界すべての環境で出来ることではない。クリーン開発が不可能なため化石燃料依存を続けるしかないが人口爆発で不足する。不足する以前に脱炭素のために化石燃料依存を減らす事で燃料価格の高騰を招き、貧困も改善しないのでさらに多くの人々がエネルギーを使えない。「エネルギーをみんなに」が改善されない。「そしてクリーンに」も改善されない。日本の化石燃料依存率は毎年約80%を横ばいで持続している。

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済を自立発展させることで普及後も進歩、成長していける。改善が成功する。他ゴールと同じようにインフラの普及で終わる内容ではない。さらに先に進歩、成長させる目標内容であり、これを満たせなければ改善失敗である。そのためには国内で利益を回した(利益の対称性保存則を形成)経済の自立発展が欠かせない。貧困・飢餓から解放されて、質の高い教育もされて現地の人々による研究開発が進められる。人口爆発も抑えられてエネルギーの不足も改善される。

8 働きがいも 経済成長も(ボトルネックを含まない場合)

日本経済では資本家・株主へ利益が流出することによる低賃金労働がこれまで通り持続する。途上国経済でも外国直接投資(ESG投資等)で外国資本家に利益が吸い上げられて自立発展できない。先進国も途上国も不安定低賃金労働が改善しない。以上からすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用は実現不可能。進歩、成長を失った日本経済の現実からも確認される。

8 働きがいも 経済成長も(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済が自立発展して改善される。経営・業務に従事する(汗水を流す)現地現場から、経営・業務に従事しない(汗水を流さない)資本家・株主(投資家富裕層)へ利益を流さないことで、利益(エネルギー)と経営・業務に従事すること(運動量)の対称性保存則が成立する。これにより安定した正規賃金労働が成立し、設備や技術開発にも利益がきちんと回されて生産性向上により、経済は進歩、成長していく。安定した正規賃金労働が働きがいの基礎を形成して、その上で自分に合った職業選択や適材適所も成立する。但し、同一労働同一賃金は平等関係を満たさない。同じ職場で同じ仕事をしていても、一人一人のそれまでの人生の過程までは揃えられない。キャリア、その他の能力評価でも揃えられない。また、それにより業務に対する責任の重さも揃えられない。条件不足で比較を取っているのが同一労働同一賃金の実態となる。高等学校新卒者と同じような仕事をしていても、経験を積んだ人(先輩)は新人扱いされない分だけ責任が重くなる。新人(後輩)と同じ目線では見られないことからも明らかである。上下の関係や競争が異常なのではない。正常を根拠とした平等の有り方、つまり比較の役割を守らないのが異常なのである。組織の中の人間関係にバランス(調和)を与えることを目的に上下関係はある。立場が上だから理不尽を働く、立場が下だから無責任に斜に構えて良いのではない。よって、師弟関係、先生と生徒、上司と部下、先輩と後輩、競争関係等が異常なのではない。比較の役割をよく理解しなければならない。バランス(調和)を崩す自分勝手が異常なのである。足を引っ張るのは比較の役割に準じた正しい競争ではなく、自分勝手に過ぎない。

9 産業と技術革新の基盤をつくろう(ボトルネックを含まない場合)

インフラの整備だけでなく技術革新(研究開発)も進めなければならないのでゴール3の内容が横展開される。戦争・紛争の誘発により、ゴール3、4、6、7の場合と同じく改善しない。科学技術を進歩、成長させるイノベーションには「働きがいも 経済成長も」で語った通り、安定した正規賃金労働が働きがいの基礎を形成して、その上で自分に合った職業選択や適材適所も成立する環境が欠かせない。しかし外国直接投資(ESG投資)に依存して利益(リターン)が流出している現状では不安定低賃金労働は改善されず、科学技術を進歩、成長させるイノベーションが生み出されない。これも進歩、成長を失った日本経済の現実から確認される。汗水を流さずに利益を吸い上げる資本家・株主の経済支配が文明発展を阻害する。

9 産業と技術革新の基盤をつくろう(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済を自立発展させることで普及後も進歩、成長していける。これで改善が成功する。他ゴールと同じようにインフラの普及で終わる内容ではない。さらに先に進歩、成長(時間発展)させる目標内容であり、これを満たせなければ改善失敗である。そのためには国内で利益を回した(利益の対称性保存則を形成)経済の自立発展が欠かせない。貧困・飢餓から解放されて、質の高い教育もされて現地の人々による研究開発が進められる。

10 各国内及び各国間の不平等を是正する(ボトルネックを含まない場合)

平等の誤解で不平等に対処できずに改善されない。

10 各国内及び各国間の不平等を是正する(ボトルネックを含む場合)

平等を正しく理解して不平等に対処して改善される。

11 住み続けられるまちづくりを(ボトルネックを含まない場合)

現地経済の自立発展によるインフラ整備でなければ実現できない。現地の人々でなければ地元の生活環境を理解し難い事情もある。また、まちづくりよりも生活基盤の貧困飢餓が優先されなければインフラだけ整備されても経済難から利用することが難しい。他で語られる医療、衛生、教育、水道、下水、電気・燃料(エネルギー)、情報通信等にも通じること。外国直接投資(ESG投資)で利益(リターン)が流出するので安価な住宅提供ができない。持続可能な都市及び人間居住として大気汚染問題を改善するにもクリーン技術の研究開発が欠かせないが、これも他ゴールで語っている通り不可能であり改善されない。

11 住み続けられるまちづくりを(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済を自立発展させることで普及後も進歩、成長していける。これで改善が成功する。他ゴールと同じようにインフラの普及で終わる内容ではない。さらに先に進歩、成長させる目標内容であり、これを満たせなければ改善失敗である。そのためには国内で利益を回した(利益の対称性保存則を形成)経済の自立発展が欠かせない。貧困・飢餓から解放されて、質の高い教育もされて現地の人々による住み続けられるまちづくりが進められる。

12 つくる責任 つかう責任(ボトルネックを含まない場合)

各国が自立「自給自足、地産地消」して自国内で責任を持つことが持続可能な生産消費形態を確保することになる。有限環境で持続していける対称性保存則が前提となる。限界・限度を超えない「なかほど」の生活である。これが、ゴール12が明確に示す真の目標となる。日本はお金の力で他国に依存して自立を誤魔かし続けている。途上国と変わらず生活の基盤がない。エネルギーの化石燃料依存率が約80%で自立できていない。農林水産省は食料自給率を2030年までに45%(カロリーベース)を目標としている。天然資源の効率的利用、廃棄物の削減、食品ロスの削減(フードシェアリングサービス)なども行われている。しかし、持続可能な生産消費形態を確保するための自立達成目標「自給自足、地産地消の達成目標」が未設定であり改善されない。

12 つくる責任 つかう責任(ボトルネックを含む場合)

国内で利益を回して(利益の対称性保存則を形成)経済を自立発展させる。国内外問わず、経営と業務に従事しない(汗水流さない)資本家・株主(投資家富裕層)に利益を吸い上げられることなく、各国が自立「自給自足、地産地消」して自国内で責任を持ち改善される。

13 気候変動に具体的な対策を(ボトルネックを含まない場合)

異常気象問題を改善する基礎は世界全体のバランス(調和)の取れた経済発展にある。各国が自給自足の自立した状態を築くことが第一である。今日の食べ物にも困っている国に向かって脱炭素を訴えても意味がない。そして、今日の食べ物にも困っている飢餓問題を抱えている国に対してCOP「締約国会議(Conference of the Parties)」で気候変動への対応を求めて意見が分かれる当たり前の結論となっている。宇宙の中の全ての存在は全てのことで有限を否定できないことが分かっていない。貧困・飢餓では限界・限度を超えて生活困難で食事もまともに取れなくなっている。一方で地球の自然環境も限界・限度を超えている。このような八方塞(はっぽうふさがり)でも資本家・株主はESG投資によるSDGsで巧に誤魔かし続けている。貧困・飢餓問題を抱える国に脱炭素を訴えても無意味である。資本家・株主の足ることを忘れた弱肉強食で、日本国内でも非正規の貧困者が絶えない。時間の無い八方塞でも改善の優先順位はある。真因を誤魔かさない改善が八方塞突破の要となることを自覚しなければならない。なぜ、有限環境の宇宙全体は止まることなく時間発展しながらも持続していけるか分かっていない。よって「気候変動に具体的な対策を」は改善されない。

13 気候変動に具体的な対策を(ボトルネックを含む場合)

グローバル資本主義の資本家・株主のように利益を吸い上げず、ソーシャルビジネスのように利益は各国内で回して自給自足の自立した状態を築くことを第一に目指す。その過程ではクリーン技術研究開発も同時進行させて行ける。先進国が歩んできたような化石燃料依存の社会を目指す必要はなく、経済の自立発展と同時にクリーン社会を構築して「気候変動に具体的な対策を」は改善される。

14 海の豊かさを守ろう(ボトルネックを含まない場合)

汗水を流さずに利益を吸い上げることで足ることを忘れた資本家・株主(投資家富裕層)が諸悪の根源「ボトルネック」となって人口爆発も止まらない。人口爆発による食の需要は有限の海洋資源と陸上資源からの供給を上回ることからも飢餓は改善されない。しかし、人口爆発を維持して安い労働力を確保しようとする資本家・株主(投資家富裕層)にすれば、安い労働力となる人達に死なれても困るので極度の貧困は克服させて飢え死にだけはぎりぎり回避させようとする。極度の貧困は避けて生かさず殺さず状態の貧困を維持して飢餓を強引に減らすことになる。こうして海洋と陸上資源の限界・限度が無視されたまま人口爆発がとまらなくなっている。当然、「海の豊かさを守ろう」は改善されず、海洋と陸上資源が枯渇して最後は飢餓が改善されない事実に変わりない。誤魔かしであり、ゴール2の「飢餓をゼロに」とゴール14の「海の豊かさを守ろう」を両立させることの矛盾が現れている。飢餓を改善しようとすれば海の豊かさは失われる。海の豊かさを守ろうとすれば飢餓が改善されない。漁業補助金の制度見直しやゴール12の廃棄物の削減、食品ロスの削減(フードシェアリングサービス)によっても解決できない。効果ゼロではないが焼石に水で終わってしまうからである。本当の原因を誤魔かすSDGsの美辞麗句が書かれているに過ぎない。人口爆発をとめる事こそ対策しなければならない。

14 海の豊かさを守ろう(ボトルネックを含む場合)

他ゴールでも述べた結論と一貫して同じく改善される。資本家・株主に利益を吸い上げられずに自給自足の自立した状態を築いていく。貧困の改善が人口爆発を抑制し、これを基礎とし医療・福祉・教育・衛生・エネルギー、まちづくりの普及で止まらず自立発展していく。「海の豊かさを守ろう」は改善される。

15 陸の豊かさもまもろう(ボトルネックを含まない場合)

ゴール14と同じ。陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する、ということが語られている。しかし、人口爆発によって焼畑農業が問題になっている。農地を変えて移動を繰返す焼畑農業では、耕作を終えた農地には休耕期間を十分に与えて地力を戻させなければならない。しかし、人口爆発によってこれが難しくなっている。それでもお金と手間が少なくて済む焼畑農業は、経済的に貧しい(貧困)国では止められない。他方、農薬使用による生物多様性の損失も招いている。農地の中にも食物連鎖のヒエラルキーが対称性保存則に準じて成立している。人間が目的として栽培する商品作物もヒエラルキーの中の一つであることを理解した上での自然栽培が真である。しかし、日本の水田農家も困窮している現状である。無農薬化には時間と費用がかかる事情があり、焼畑農業と同じく分かっていても経済的理由から止められない。経済的苦境にありながら環境問題に対処することはできない。貧困・飢餓問題を抱える国に脱炭素を訴えても無意味なのと同じである。食の自立を目指す日本は避けて通れない課題である。食以前に燃料・エネルギーも自立しなければならない。エネルギーなく食の生産、ものづくりもできない。足ることを忘れた資本家・株主(投資家富裕層)の弱肉強食な経済支配が引き起こした異常気象もまた、干ばつや洪水を急激に深刻化させている。資本家・株主の自己都合を誤魔かしたSDGsのもと、環境問題を訴えても無意味な現状、改善されない現状を強調して述べた。

15 陸の豊かさもまもろう(ボトルネックを含む場合)

他ゴールでも述べた結論と一貫して同じく改善される。資本家・株主に利益を吸い上げられずに自給自足の自立した状態を築いていく。貧困の改善が人口爆発を抑制し、これを基礎とし医療・福祉・教育・衛生・エネルギー、まちづくりの普及で止まらず自立発展していく。 「陸の豊かさもまもろう」は改善される。

16 平和と公正をすべての人に(ボトルネックを含まない場合)

あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させるということが語られている。しかし、利益追求の武器製造による戦争・紛争の誘発により「平和をすべての人に」は改善されない。また、あらゆる形態の汚職や贈賄(私服を肥やす)は不平等行為であるが、これは正常を満たす平等を前提とした自由の分別が無いことによる。異常の本質は「いじめ」である。この自覚が無いまま法整備のみを進めても再犯が改善されない。八つの決まり、平等関係の取り方を教えなくては生き方を反省する道筋が示されない。「公正(平等)をすべての人に」も改善されない。

16 平和と公正をすべての人に(ボトルネックを含む場合)

ゴール2、5、10の内容を横展開して改善される。

17 パートナーシップで目標を達成しよう(ボトルネックを含まない場合)

国内資源の動員の強化とはODAの資金源となる公金、国債、郵便貯金、簡易保険等の利用を強化するということだが、非正規貧困者を多く抱えて自立もできていない日本のような国では、正常の判断に基づけば途上国を支援する以前に自国を立て直さなければならない。先進国だから余裕があるというのは誤魔かしになる。化石燃料依存率においても日本は途上国を指導できる立場にない。途上国と変わらず自立できておらず、国内経済も自立発展を失っている。ゴール15で述べた改善を前提に援助するならば問題ない。ODA援助で大切なのは贈与比率(無償での資金および技術協力の割合)であり、この割合が高いほど途上国の負担は軽く利益を外に流さずに自立発展を進められる。また対外融資ではデフォルトが途上国の自立発展を妨げている。利益を各国内で回して自給自足の自立した状態を築くことを第一に目指せるような援助でなければ正常のパートナーシップではない。途上国から利益を吸い上げ続けるグローバル資本家・株主たちとのパートナーシップでは改善されない。正常な対外的援助とは余力を無償で分け与えること。現行のビジネスは利益の見返りを求めるので無償の援助とは明確に区別される。自然法則を見習った経済社会の仕組みでは、正常に努力する人々には余りあるお金は無償で分け与える。追い込まれた状況でも優先順位を誤ると改善は未達に終わる。

17 パートナーシップで目標を達成しよう(ボトルネックを含む場合)

利益を各国内で回して自給自足の自立した状態を築くことを第一に目指せるようなパートナーシップで援助する。対外的援助は余力から無償の姿勢で行い見返りを求めない。SDGsはすべてのゴールで全体範囲は地球全体であり、バランス(調和)は地球全体で取ることを忘れない。行いに対する反作用は良くも悪くも自分に返ってくるが、良い反作用のみを相手から直接求めるのは自己都合である。悪い反作用である仕返しを相手から直接求めるであろうか。全体の範囲は地球全体であり、バランス(調和)は地球全体で取ることから反作用の効果も当事者間に限定されないのである。A国がB国から助けてもらったら、A国はB国に限定しないでC国を助けても同じなのである。過去に罪を犯したならば、必ずしも被害者に報いなくとも、代わりに別の人を助けても清算されるのである。ここで罪と清算のテーマは同じ必要がない。お金を盗んだら返金で清算するとは限らない。AとBの全体の範囲は2人であるが、AがBをお金で助けたから、BもAに同額のお金で報いる必要はない。そしてBがAに報いなくてもAには別のところから良い結果がお金に限らず巡ってくる。これが、当事者間に限定して良い反作用のみを期待するのは打算となる。全体のバランス(調和)を考える援助は無償の姿勢で行い見返りを求めない。ビジネスとしての融資も途上国の立場に等身大で立って高金利や重債務によるデフォルト(債務不履行)を発生させないならば、限界・限度を超えない「なかほど」が守られているので債権側と債務側を全体としたバランス(調和)は取られている。これはターゲット17.4の正しさを示している。このようにSDGsは大きな部分の問題の本質(ボトルネック)は誤魔かしているが、細かな部分の問題は必ずしも誤魔かしていない。それは脱炭素問題を語ることが誤りでないことと同じである。大きな部分の問題の本質(ボトルネック)を誤魔かすので改善の条件が不足して美辞麗句になっている。利益が出る限り、利益(配当リターン)を終わりなく吸い上げ続ける行為は論外とされる。

17の内容に分かれたゴールでも、3個のボトルネックA)B)C)を満たすだけで、どれもそれを起点として同じように改善可能であることがわかります。それはボトルネックを含んだ改善内容がどれも類似してくるところに現れています。

異常気象問題を改善する基礎は世界全体のバランス(調和)の取れた経済の自立発展です。先進国と途上国の違いは関係なく、各国が自給自足の自立した状態を築くことが第一です。貿易は自立を前提にします。人体の各臓器は異なる立場・役割を持ちながら自立して、認め合い、譲り合って一体化しています。自立国家では経済で国家全体のバランス(調和)が取れており、認め合い譲り合いの依存関係が密接に構築されています。現行資本主義のように資本家・株主(投資家富裕層)が優遇される状態ではこのような依存関係を密接に構築することは不可能であり、一国として自立できません。密接な認め合い譲り合いの依存関係でバランス(調和)を構築することを否定した異常です。エネルギー、食料物資の自立には政府が将来のために投資して需要を喚起し、経済で国家全体のバランス(調和)が取れており、認め合い譲り合いの密接な依存関係が構築されていなければなりません。世界が一体化するとは世界が一国として自立するということですが、各国が自立できていない現状では増して不可能なのです。自立に向けた各国間の経済成長のバランス(調和)なくSDGsのゴールは達成されません。以上から改善の目指す最終的ゴールは世界の一体化です。目指す世界の仕組みがゴールになければ各国が足並みを揃えた改善は進みません。単に持続可能な開発では基礎固めもない世界の現状でSDGsはただの美辞麗句に過ぎません。このような基礎固め無く、世界の中での各国の立場・役割は明確にできません。日本国内の都道府県間で上下関係が無いのと同じく、各国間の上下関係はありませんが、世界を代表する政府機関は必用であります。目指す最終的ゴールは世界の一体化であり、ボトルネックから着手しなければ未達に終わります。特に、ボトルネックB)は対称性保存則を否定して、自立に向けた各国間の経済成長のバランス(調和)を妨害します。現行のグローバル資本主義は貧困を誘発し続けるからです。よって、異常気象問題とは単に脱炭素技術の確立やエシカル消費で改善することではないのです。足ることを知らない現行資本主義の仕組みを改善することこそボトルネックへのメス入れなのです。

お金の力で自給自足問題を誤魔かして、グローバリズムの自由貿易に過大依存してきた日本は世界情勢の不安定化の脅威にさらされています。政府が将来のために投資して需要を喚起し、そして自給自足の自立を構築する要は現場の活力となります。質の良い仕事が生産性向上で経済成長させて自給自足の自立へと向かわせます。科学と技術を発展させるのは現場の力です。第一次産業に従事する人々を始め、科学者(研究者)、技術者、経営者・従業員(ステークホルダー各位)等の現場で汗水を流して働く人々です。足ることを知らない資本家・株主(投資家富裕層)により現場の活力は、アメリカの株主資本主義を政権与党が構造改革という国民を誤魔かした政策で受け入れて以来、30年以上にも渡り犠牲にされてきました。日本国内でも化石燃料依存率は8割であり、今日の食べ物にも困っている国に向かって脱炭素を訴えても意味がありません。だからこそ強調するのです。改善は問題の本質を表すボトルネックから着手しなければ目標は未達に終わると。

経営と業務に従事せず、汗水を流さず、配当リターンや株売却で利益を得る資本主義の仕組みを改善することが必須です。足ることを忘れさせる原因となり、資本主義を暴走させることになるからです。90年代に政権与党がアメリカの株主資本主義を受け入れて進めてきた構造改革は、消費税「事業者にかかる付加価値税(直接税)であり、付加価値の部分にかかるので納税能力の有無を問わずに納税義務を発生させますが、大手輸出企業の集団である経団連には大変都合の良い税となっています。また付加価値とは課税売上から課税仕入を差し引いた額となります。」が課税仕入として差し引かれる不安定低賃金の非正規雇用を増やして莫大な人件費をカットしてきました。そしてその浮いた利益を特に大手輸出企業からなる経団連とアメリカの資本家・株主に吸い上げられ続けるという深刻な事態になっています。1990年を基準に2023年までの配当金の変化を見ると9倍近くに増えています。この間に大企業の売上高は増えていませんが、人材投資をカットし、設備投資や技術開発投資までカットしてその浮いた利益を資本家・株主に吸い上げられ続けるという深刻な事態になっています。さらに消費税は輸出企業に対しては免除されるだけでなく、その下請け会社が納税した分の消費税は税務署から還付されて他国企業との価格競争で有利になれるように利用されています。特例上場企業(外国のグローバル企業)と経団連の迂回献金に政権与党は操られ、消費増税という緊縮財政で日本国民は犠牲にされ続けてきのです。政権与党が進めてきた、国内外問わず汗水流さない資本家・株主の利益を最優先・最大化するために吸い上げれるようにした構造を廃し、日本国民の自立に向けた経済成長のために投資をして需要を喚起する改善を進めなければなりません。現行資本主義に「足りないこと」は「足ることを知る」です。そのため、「足ることを知る」仕組みに改善することで資本主義は成功します。汗水を流して働いてきた現場の人たちは莫大な利益を吸い上げられ続けてきたことで体力が限界・限度を超えて落ちています。それは貧困者の増加に現れています。故に、なによりも先ずは、これまで搾取されて想像を絶する貧富格差(全世界の富の99%を上半分の人々が保有する)を作り出した利益を現地現場の人たちに戻すことが最優先です。それも「お金」が価値を失わない内にです。まだ「お金」に価値がある現状で政治、メディア、世の中を牛耳っているに過ぎません。戻すのは寄付、つまり徳の積み上げ(慈善行為)ではなく、全体のバランス(調和)への不徳の清算となります。汗水を流した利益を無償で分け与えるのが全体バランス(調和)への徳の積み上げ(慈善行為)です。賭けごとだけで吸い上げた利益は戻さなければ全体のバランス(調和)が崩されてしまうのです。経営が成功するか否かは確率問題ですが賭けごとのみで利益は得られません。経営のリスク(不確実性)は出資者だけが被るのではありません。経営と業務に従事している現地現場の人たちも同じです。実際に利益を得ることと汗水を流すことは不可分であります。資本家・株主はお金を投資(財務資本)しますが、経営と業務に従事する側は労働力を投資(人的資本、社会・関係資本、知的資本)しています。資本家・株主(投資家富裕層)の投資を優遇して利益(配当金、売却益)のみを与えることはできません。

その上で、

以下のように今後の目指す経済社会の仕組みを考えなければなりません。

改善の創意工夫が求められる時です。

【寄付(慈善行為)】

一過性ですが産業を起こす時には最良の援助金となり、これこそが経済社会のはじまりに欠かせないものなのです。創造主の無償のエネルギーによって世界はつくられ、そのおかげで私たちは無償で自然を与えられています。その無償で与えられている自然の恩恵を人間は見習う必要があります。有り余るお金は汗水流さずに配当金を受け取る投資に使うのではなく、現象界で肉体を持っている間に正常に生きる努力をしている人たちを助けるために使います。正常に生きる努力をしているとは、根源的本質を満たす「八つの決まり」や「自然法則」に共感して失敗しても反省しながら前進して生きていくという事です。はじまりのお金(エネルギー)がどのようなものなのかがとても大切なのです。

【融資(利子を含むローン完済で終わる)】

ビルトインスタビライザーの調整も入りますが、消費の動向を見て、金利の上下幅には注意します。

【ソーシャルビジネス(途上国の貧困者対象の融資)】

貧困に苦しむ途上国内で産業を起こし、現地で消費して収益を上げていく自立のサイクルを回せるところを目指します。自給自足で自立できるように、低所得層(BOP)を対象に小口の資金を無担保で融資します。大幅な金利の引き下げも可能となります。低所得層の人々は産業を起こして得られた利益からローンと少額の利子を返済します。また、発生した利子は出資者にではなく新たな貧困者向け融資や地域開発へ回されます。外国から金利の統一されていない融資を受けてインフラ整備を進めても自国が自給自足で自立できる状況までは至りません。パンデミックによる経済混乱や戦争によるインフレに振り回されてデフォルト(債務不履行)に陥っている現実があります。

【従業員持ち株制度】

経営と業務に従事して汗水を流している従業員全体で保有して、大株主「筆頭株主」との株保有数に大差をつくりません。利益が配当金として汗水流さない者たちに流れないので、人材に投資して雇用を正規化して賃金を上げるとともに、設備投資と技術開発投資で生産性も向上させます。生産性向上で人手不足が解消されて経済成長して国内で自立(エネルギー、食糧の安全保障を確保)し、外国からの労働力も必要としません。経済の成長は人手の数ではなくあくまで投資による生産性向上によります。また、足ることを知らない自己中心な経営で、海外の低賃金労働力を使って国内で安く販売するような逆輸入もしません。経営と業務に従事する(汗水を流す)人々が株主なので配当金の本質は賞与(ボーナス)と同じです。賞与(ボーナス)と同じく黒字の場合に発生するからです。上場企業制度は廃止することになります。株の売買という確率依存の賭博のみで莫大な利益を経営・業務に従事せずに(汗水を流さずに)吸い上げてきた経緯を反省しなければなりません。また、自社株の保有で莫大な利益を得ている場合であっても人件費削減目的で従業員に非正規雇用を抱えて、貧困者にする所得格差を作り出している経営者等も同じく反省しなければなりません。

これらは実例も踏まえた一例です。ここからが改善を進めるために創意工夫を働かせるところとなります。

想像を絶する貧富格差(全世界の富の99%を上半分の人々が保有する)をさらにイメージし易くすると次の通りです。一万円札の厚みは0.1mmです。これを基に2025年版フォーブス誌による世界の億万長者リスト-世界で最も裕福な人々のランキング(forbesjapan.com/articles/detail/78233)より、2025年4月3日の為替レート(約146.27円)を使用した日本円で見てみます。

<世界第1位>

[Tesla, SpaceX]

イーロン・マスクさん(アメリカ人)

総資産額は日本円で約50兆243億円です。

50兆243億円を一万円札で積み上げると「約500Km」となります。これは東京から大阪は確実に超えてさらに姫路も超える距離になります。東京から姫路までを一万円札を横倒しで重ねてつなげることができます。東京スカイツリー(634m)を788個重ねた高さになります。

<世界第2位>

[Facebook]

マーク・ザッカ-バーグさん(アメリカ人)

総資産額は約31兆5943億円であり、一万円札で積み上げると「約315Km」

国際宇宙ステーションは上空約400Kmにあり、1位と2位の合算は949Kmとなり、国際宇宙ステーションより2倍以上高く一万円札を積み上げられます。

<世界第3位>

[Amazon]

ジェフ・ベゾスさん(アメリカ人)

総資産額は約31兆4480億円であり、一万円札で積み上げると「約314Km」

<世界第4位>

[Oracle]

ラリー・エリソンさん(アメリカ人)

総資産額は約28兆838億円であり、一万円札で積み上げると「約288Km」

<世界第5位>

[LVMH]

ベルナール・アルノーさんと家族(フランス人)

総資産額は約26兆360億円であり、一万円札で積み上げると「約263Km」

<世界第6位>

[Berkshire Hathaway]

ウォーレン・バフェットさん(アメリカ人)

総資産額は約22兆5255億円であり、一万円札で積み上げると「約225Km」

<世界第7位>

[Google]

ラリー・ペイジさん(アメリカ人)

総資産額は約21兆628億円であり、一万円札で積み上げると「約216Km」

<世界第8位>

[Google]

セルゲイ・ブリンさん(アメリカ人)

総資産額は約20兆1852億円であり、一万円札で積み上げると「約201Km」

上位にアメリカ人が集中していることがわかります。アメリカは最も貧富の差が大きくなっている国でもあります。

<世界第30位・日本第1位>

[Fashion retail]

ファーストリテイリング(ユニクロ)

柳井正さんと家族(日本人)

総資産額は約6兆5967億円であり、一万円札で積み上げると「約65Km」

但し、柳井氏はソーシャルビジネスのグラミンユニクロに99%の出資をして途上国貧困層(BOP)の経済自立を促しています。さらに2014年には店舗勤務の非正規(パート従業員、フリーター)約3万人の内、1万6千人を正社員化する方針を取り、希望する地域での勤務体制も整えています。地域に密着した従業員の育成です。このような姿勢は今後も持続して低賃金の非正規労働力の使用、世界が一体化していない異常を都合よく利用して吸い上げてきた利益(海外の安い労働力雇用)を少しでも多く現地現場に戻して頂きたいと考えます。柳井氏は日本第1位として代表して掲載したに過ぎません。世界が一体化していない異常による戦争・紛争をさらに誘発する武器商をはじめとするグローバル資本主義、日本経済団体連合会の資本家・株主(投資家富裕層)全員を対象に語っているのです。

(1)改めてSDGsとは

世界全体での改善活動のこと。

(2)SDGsの目的とは

持続可能な開発目標を達成すること。

但し、達成できる根拠がありません。なぜなら改善の規準「物差し」が無く、なによりボトルネック問題には触れていません。

(3) 改善の規準「物差し」とは

正常と異常の分別なく改善はできません。改善の規準「物差し」は「八つの決まり(有限を否定しない決まり)」です。「八つの決まり」の本質は有限を否定しない(限界・限度を超えない「なかほど」)であり持続可能の道を説きます。表現を変えても本質は変わらず、八つの決まりは対称性保存則や平等関係の取り方にも通じます。

(4)SDGsのボトルネックを見直す

ボトルネックA)

正常を表す本当の平等を知らずに全体のバランス(調和)を無視した自由や多様性を認めていること。

⇒正しく平等を理解した内容でないこと。

ボトルネックB)

資本家・株主(投資家富裕層)が確率のみに依存し、汗水を流さずに労働者を安く雇用することで莫大な利益を吸い上げている現状には触れていないこと。これが原因で人口爆発が止まらない現状には触れていないこと。

⇒人口爆発抑制の内容がないこと。

ボトルネックC)

争いの原因を過去から追究することなく、利益追求目的の武器製造で戦争・紛争を誘発していては、あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる根拠がないこと。

⇒戦争紛争抑制の内容が曖昧なこと。

ボトルネックA)~C)を誤魔かさないSDGsの場合は、

有限を否定せず(限界・限度超えないを「なかほど」)、

a) 対称性保存則を満たす(有限環境での自給自足を可能にして自立する)。

b) 平等を理解して多様性と自由を知る。

c) 活動期間(時間)も限界・限度(制限)を超えない。

これらを満たして改善可能になります。

(5)改善ごっこ

SDGsとは改善活動です。しかし、

改善は正常と異常の分別のない無秩序からは始められません。正常を定義する規準(物差し)を持ち、そこから外れている異常を正常に正すのが改善です。改善の本質とは反省することです。ものづくりでは品質の向上、生産性の向上、リードタイムの短縮(広義には原料調達から消費者の手元に届くまでの時間を短縮して換金速度を向上させることを指す)を目的に品質基準、加工条件、標準作業を基準(物差し)に持ちます。これらが不明確では正常と異常の分別ができません。全体把握でボトルネックを最優先に優先順位を明確にして改善します。八つの決まりはものづくりの正常にも通じます。八つの決まりと対称性保存則は根源的本質で揃えられるので細かな部分の表現方法が異なるだけで意味は同じです。そこで八つの決まりを対称性保存則に置き換えて表現してみます。保存則は有限の量が流れを持って増えも減りもしない状態を表し、対称性はそのときのバランスを表しています。ものづくりの改善も歩留まり向上や不良削減、停滞をつくらない流れづくりです。そして滞らない流れを全行程でつくることでバランスを取ります。

自動車メーカーのものづくりは受注確定生産です。これはメーカーがディーラーとの間で一定期間の販売台数を契約で義務付ける事で在庫はディーラー持ちとし(ディーラー間で部品も含めた在庫調整をしています)、欠品の場合はお客様に納得の上で待ってもらい(納車待ち)、納車日を指定できる仕組みにあります。この仕組みを前提に受注確定生産が可能になります。メーカーの立場を最優先にした仕組みです。日々の需要は実際には変動していますがこの仕組みで日々の生産量を平均化して毎日一定の生産量とできます。需要の変動に左右されることなく効率の良い仕事ができるようになります。車Aは日当たり100台生産、車Bは日当たり150台生産、その他も同様に一定化できます。このようにして各商品で平均を取ってそれぞれを積み上げて表す事を「平準化」と呼びます。しかし、多くのものづくりではこの仕組みを取ることはできないので見込み生産ではなく受注確定生産にするには限界があります。これにより、自動車メーカーにおける「平準化」を多くのものづくりの現場に落とし込む場合には無理を起こし、最大の「癌」となるのです。

確率によって不確定に変動する現実の需要に対応するところに経営の難しさがあることを強調しています。事前に投資の成功を100%予測できるのであれば、倒産する企業はなくなります。

自動車メーカーにおける「平準化」では不確定な確率をお客様とディーラーに任せています。自動車メーカーの現場改善とはこのような不確定な確率に影響されない仕組み「平準化」を基に成り立っています。しかし、他の多くのものづくりでは不確定な確率をお客様やお店に任せることはできずにメーカーが引き受けます。故にこの「平準化」が含む確率問題こそが考えなければならない問題の出発点、ボトルネックとなります。ボトルネックを誤魔かす改善は改善もどきの「改善ごっこ」です。SDGsは改善ごっこであり、不確定な確率をお客様とディーラーに任せる「平準化」を基に成り立つ改善も「改善ごっこ」です。本章はSDGsがテーマなので改善活動としてよく知られているものづくりのボトルネックを事例として取り上げました。そしてこの事例から自然法則を見習って考えていく「一例」を示したいと思います。

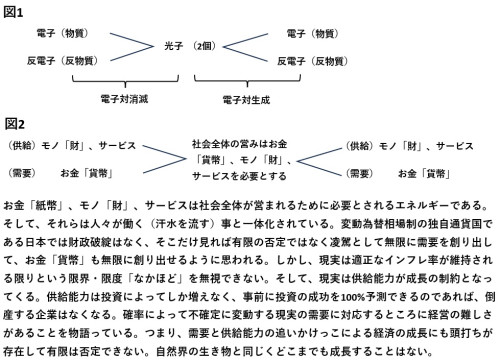

この事例は需要と供給の対をなす関係を表しています。自然も対をなす関係でバランス(調和)を取っています。物質と反物質、男性と女性などです。ふたつのものが対極的・対照的であるとして対比される事が対をなすという事なので第3番目以降の多様性はありません。ここでは物質と反物質の関係から図1のような電磁相互作用における電子対生成(ɤ線を原子核に照射したり、ɤ線どうしを衝突させたりして2個の光子から電子と反電子「陽電子」を対生成する)と電子対消滅(電子と反電子「陽電子」が対消滅して2個の光子が生成する)を参考にします。電子は複素スピノール場で表される電荷マイナス1(反電子はプラス1)・スピン1/2のフェルミオンであり、光子は質量項を伴わない場合の実ベクトル場で表される電荷ゼロ・スピン1のゲージ粒子です。電子対消滅や電子対生成はこれら異なる場の相互作用、つまり電子の場と光子の場による電磁相互作用であり互いの場を絶えず行ったり来たりしています。図1に示した関係図は需要と供給の対をなす関係でも表せます(図2)。

対生成と対消滅は素粒子どうしの衝突による反応でありそれは確率に依存して起こるものです。その反応の前後ではエネルギーと運動量は保存されており、時間と空間の対称性も取れています。確率に依存しながらもエネルギーと運動量は切り離せない関係で保存されています。保存則とは流れを伴い、保存する流れを表しています。これはネーターカレントと呼ばれ、ラグランジアン密度(時間と空間「距離」を変数として持つ)に対称性がある場合に存在する保存量です。同様にラグランジアンに対称性がある場合にも保存量の存在が導かれます。これを表したのがネーターの定理と呼ばれるものでこれは次の3つの定理から成ります。

・時間の並進対称性とエネルギー保存則が結び付く

・空間の並進対称性と運動量保存則が結び付く

・空間の回転対称性と角運動量保存則が結び付く

ここで自然法則を見習ってこの定理を需要と供給の対をなす関係に横展開する事を考えます。回転対称と角運動量の関係はこの場合は不要であり、上の2つの関係を見習います。需要と供給が出会う機会は確率に依存しています。消費者(需要)は予約販売でなければいつどのくらいの商品が供給されるか分からず、他方メーカー(供給)も予約販売でなければいつどのくらいの商品が売れるか分からないので過去の消費動向から見込み生産予定をたててものづくりを行います。これは素粒子どうしの衝突が確率に依存している事と同じ特徴を表しています。メーカーは過去の消費動向から見込みをたてますが、過在庫と欠品を避ける範囲で見込みを立てる必要があり、売れの結果が大きくずれると過在庫や欠品となります。リードタイムの短縮にも品質基準と加工条件を満たすために限界があります。いつどれくらいの商品が売れるのかが確定されているからこそ、後工程が引いてから前工程が後補充するという事が原料調達から消費者の手元に届くまでの広範囲において可能となります。狭い範囲に限定すれば可能な状態もありますが。自然法則を見習う事でお金とモノ・サービスの本質はエネルギーに例えられ、生産量として表さられる生産活動「汗水を流す労働」の本質は運動量に例えられます。ここで上に示したネーターの定理、

・時間の並進対称性とエネルギー保存則が結び付く

・空間の並進対称性と運動量保存則が結び付く

を応用します。エネルギーに例えられるお金とモノ・サービスに保存則が成り立つならばそれは時間の並進対称性として表され、運動量に例えられる生産量として表さられる生産活動「汗水を流す労働」に保存則が成り立つならばそれは空間の並進対称として表されます。サービスも確率に依存する生産活動であり汗水を流す労働ですが、在庫することはなく需要と供給が同時になっている特徴を持ちます。これを用いる事で過在庫と欠品を避けた適正在庫の範囲内に収められるさまざまな見込生産量が確率として描かれます。同日の生産予定の中にあらゆる見込み生産の選択肢が現れ、その中からメーカーの立場としては欠品を避ける事を前提として在庫を可能な限り少なく抑えられる場合を自由に選択できます。日々一定の直線的平均ではなく、日々の需要の変化に対応した曲線的平均として在庫量制御を可能とした見込み生産量が表されます。これは生産管理システムとしてプログラムを組んで実行可能です。しかし、先に指摘したように売れの結果が大きくずれると過在庫や欠品となるので、メーカーも際限なくお客様のご要望に答えられる訳ではありません。消費者もそこのところを理解してあげると同時にメーカー側も赤字にならない限度を守った上での値下げ対応が大切でしょう。消費者も欲しい時に欲しいだけあるのがベストであるし、メーカーも値下げする事なく利益を上げたいのはあたりまえの事ですが、どちらかの自己都合に偏ってはなりません。メーカー側の自己都合を最優先しているのが最初に説明した自動車メーカーの仕組みです。対照的な立場にある需要と供給が互いに揃えられない都合を認めた上で譲り合う事こそが最優先して取り組まなければならないボトルネックです。ここに目を向けずに確率問題を解決する事はできません。

自然法則を見習う際の着眼点は有限を否定しない事を前提として対称性(バランスを取る「なかほど」)と保存則(限られたあらゆる有限のモノは留まらずに流れている状態で増えも減りもしない)によって宇宙全体が持続可能になっているところです。ここでの話は自然法則の見習い方の「一例」を示したに過ぎず、これが唯一の方法ではありません。自然法則を見習う姿勢がこれから先の世の中には欠かせなくなってくる事を伝えたかったのです。どのような社会を目指せば良いのか、それはどのように考えて作り上げていけば良いのか全くわからない状態が今の世の中です。

(6)ボトルネックから問題を見直す

《ボトルネックAに関係する問題を見る》

SDGs先進国と呼ばれているデンマークには「ヒュッゲ(家族や友人との温かく居心地のよい雰囲気・時間)」という考え方があり、それ故に同性パートナーシップを初めて認めるなどの多様化が進んでいるとの見方がされています。同性パートナーシップの公認は世界的な広がりを見せて常識化しています。ヒュッゲもバランス(調和)を大切にした考え方といえるでしょう。しかし、宇宙・大自然に根拠を置く正常から平等関係を知っていないと誤解を生む場合があります。正常による平等を満たした上での自由です。同性パートナーシップとは揃えられるか否かを誤魔かした異常です。性全体のバランス(調和)を崩す異常です。性別は揃えられません。故に、性別を基にした比較は無意味となります。比較の役割では性別という細かな部分で揃えられなくなったことを明確にして終わりです。それより先は比較の限界なので無意味なのです。比べようが無いのです。自分勝手を通して揃えられないことを揃えられる、揃えられることを揃えられないように誤魔かしています。本質は誤魔かせません。男性は男性、女性は女性なのです。理性の表面意識である習慣は正常にも異常にも働きます。酒、タバコを飲む習慣を正すことと同じなのです。中毒症状を呈している人は共通して中毒の基を本心から好むと誤解してしまっています。それほどに習慣とは強力であり、悪習慣の場合は怖いのです。マスクの着用は、始めは抵抗が大きかったにも関わらず、慣れてからは外すのが逆に抵抗になっています。心の状態は日常の習慣から形成されていきます。さらに今生に限らず前世からの習慣も引き継いでいるわけです。今生で習慣化しているのは前世から続けており、それが再び顔を出しているのです。そのため、自分勝手な悪習慣の場合はそれを正すことも今生の目標とされています。

以上からゴール5の「ジェンダー平等を実現しよう」に関して見ていきます。

同性パートナーシップでも述べた通り、性別は揃えられないことは明確に判断されているので比較の役割は終わっています。つまり比較しても仕方なく、それより先は比較対照外、比較の限界です。ジェンダー平等が理解されていないことが分かり易い実際の問題を見ていきます。

『女性の政界進出は進んだが、女性国会議員の割合は23.7%と、男女同数にはほど遠い。』

これは国会議員としての能力を比較する問題であり男女の違いは比較対照外です。女性国会議員の割合が少ないとしても、これは比較対象外の性別ではなく能力比較の問題です。試験の成績を男女で比較するのは無意味であり、スポーツの成績も男女で比較するのは無意味であり不平等なのと同じです。これが比較の限界を超えた「いじめ」であり、そこに優劣を付けると「ひがみ、妬み」に発展します。ジェンダー平等とは「揃えられない男女の性別」は引き合いに出さないことが前提です。揃えられないことは分かっているのですから、引き合いに出す必要がないのです。揃えられない男女の性別を引き合いに出して女性国会議員を増やそうとすれば不平等になります。

同様に、主なターゲットも見ます。

ターゲット5.1(修正前)

『あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。』

ターゲット5.1(修正後)

『男女の違いは関係なくあらゆる場所におけるすべての人に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。』

ターゲット5.2(修正前)

『人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を撤廃する。』

ターゲット5.2(修正後)

『男女の違いは関係なく人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての人に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を撤廃する。』

ターゲット5.3(修正前)

『未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。』

ターゲット5.3(修正後)

『男女の違いは関係なく未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。』

ターゲット5.4(修正前)

『公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。』

ターゲット5.4(修正後)

『男女の違いは関係なく公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、ならびに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。』

ターゲット5.5(修正前)

『政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。』

ターゲット5.5(修正後)

『男女の違いは関係なく政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な参画及びリーダーシップの機会を確保する。』

続けて、ゴール10の「人や国の不平等をなくそう」に関して見ていきます。

現実の課題を見ます。

『所得の不平等の中には、男女間を含む世帯内の不平等に起因するものが30%に及ぶ。女性は男性に比し、平均所得の50%未満で暮らす可能性が高い。』

これも男女の違いは関係なく所得で揃えて比較し、家事で収入が得られないことが問題であると述べる必要があります。男性が家事をして女性が外で働く場合もあります。男性が外で働き、女性が家事を行うというのも過去の日本においては常識的でしたが現状は共働きになっています。男女の違いは問題とは関係ないことがわかります。

『とくに途上国の農村部の女性は、都市部の女性に比べ、出産中の死亡率が3倍も高い。』

命に関係する内容であり課題認識に誤りはありません。但し、このような場合も注意が必要です。この課題認識は農村部と都市部の受験生を取り巻く学業環境の違いを見比べている場合と同じです。経済的に恵まれている受験生と恵まれていない受験生を見比べる場合も同じです。酷く学業環境が整っておらず独学しかできない農村部の場合は都市部との差異が大き過ぎます。比較対照外の不平等となりますので、学業環境の整備が必要です。しかし、都市部と50:50の学業環境まで必ず揃えることを望めば、それも不平等になります。大都市に一極集中し過ぎても「なかほど」でありませんが、地方との差異を完全に無くして真っ平にすることが平等ではありません。経済的な差異に関しても同じ説明ができます。

同様に、主なターゲットも見ます。

ターゲット10.1

『2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を斬新的に達成し、持続させる。』

所得成長率として定量的目標を語っているのみで問題ありません。

ターゲット10.2

『2030年までに、年齢、男女性別、障害の有無、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。』

種々の違いに関係なくという内容になっているので問題ありません。

ターゲット10.3

『差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。』

種々の違いに関係なくという内容になっているので問題ありません。

ターゲット10.4

『税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を斬新的に達成する。』

税金格差、賃金格差、社会保険の年金格差には明らかに正常を誤魔かした不平等が確認されます。正常に基づく平等を理解することなく、税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入しても、平等の拡大を斬新的に達成することにはなりません。

Ⅴ章には比較に関する例題集を上げています。例題では具体的な内容を扱うので平等の理解が進みます。正常に基づく平等を理解しなければ、自己都合の思い込みから差別(不平等)を誤解し、課題の設定から誤ります。

《ボトルネックBに関係する問題を見る》

確率のみに依存し、企業の経営と業務に携わること(以下、汗水を流すと表現)のない資本家・株主に発生した利益をESG目的の投資であっても、配当還元や売却益としてこれ以上現地現場から吸い上げさせてはなりません。運用資産総額に占めるESG投資の割合は2014年では欧州が58.8%と最多であります。その後の各国ESG投資の割合は変化していますが、欧州から始まっています。

(GSIR「ESG投資の統合報告書」)

この課題に触れることなく、世界全体のバランス(調和)の取れた経済の自立発展を前提とする地球環境改善は成功しません。国連が採択したSDGsの内容は国連加盟193ヵ国間で合意したアジェンダ案によりますが、合意に至る過程では国際機関、市民社会、研究者、民間企業(資金力の強大な経済界)からの意見が政府間交渉に反映されています。そして採択された内容は矛盾を含んで実践できない実態となっています。それでもSDGsの各ゴールに対しては専門知識・知見、技術、そして資金が欠かせません。SDGsの内容が矛盾を含むのは民間企業(資金力の強大な経済界)の介入から明らかです。SDGsは資本主義を支配する資本家・株主(投資家富裕層)の自己都合を誤魔かすための仮面です。八つの決まりは有限を否定しません。有限の環境で限界・限度を超えないように人口爆発を止めることが必須であると即答できるのです。しかし、人口を抑える内容は含まない仮面となっているのです。人口爆発を持続すれば貧富拡大を今より深刻化します。課題のボトルネックを引き起こしている者は有限を否定する(限界を超え「なかほど」の否定)資本家・株主(投資家富裕層)です。八つの決まり4)の正しい職業で述べた通りです。確率のみに依存し、企業の経営と業務に携わる(汗水を流す)ことなく利益を得る株式やファンド(投資信託)のあり方を抜本的に変える工夫が急務なのです。宇宙、大自然では確率に依存しながらもエネルギー(お金、利益)と運動量(経営と業務に携わること、すなわち汗水流すこと)は一体化しており不可分です。したがって、現地現場から汗水を流すことなく吸い上げ、尋常でない貧富の格差を発生させるほど蓄えたエネルギー(お金、利益)を現地現場に「戻しなさい」といっているのです。尋常でなく莫大なエネルギー(お金、利益)を手にするということは、それに匹敵する尋常でなく莫大な運動量(汗水を流すこと)を提供しなければなりません。現行資本主義が抱えるボトルネック課題がこれであり、足ることを忘れて暴走する未完成の真因であり、真因を誤魔かして放置すれば自滅します(現行資本主義は持続できません)。その根拠は宇宙、大自然の法則を否定して資本家・株主(投資家富裕層)が自己都合を通しているところにあります。故に、有り余る「お金」を分け与えてくれるようにお願いしているのでは決してありません。普遍な宇宙・大自然の法則から根拠を示すに至り、「戻しなさい」と語っているのです。寄付(慈善行為)とは自ら経営・業務に従事して汗水を流して得た利益を分け与えることであります。寄付(慈善行為)に対しては本心からのお願いを語るのです。

地産地消、自給自足にこそ対称性保存則が表れています。有限環境でやりくりして持続させる基本なのです。途上国における低所得層の人々(BOP)を対象に自給自足の経済自立を促すソーシャルビジネスのように、利益は出資者にではなく現地現場に還元する融資の手法は良案です。しかし、現地の低賃金労働力を用いる資本家・株主(投資家富裕層)の手法は収奪する結果となり、現地の慢性的貧困を持続させます。児童労働をさせていないから問題ないとはなりません。給与を上げて自立に導かなければ意味がありません。給与がしっかりしていれば慢性的な貧困にはなりえません。SDGsの前に途上国対象で行われたMDGsのインフラ整備で極度の貧困は削減されても、現地の低所得で生きる人々は慢性的な貧困において労働力(働き手)を確保するために子供を増やします。SDGsの目標1「貧困を無くそう」では、ターゲット1.1にて「1日1.25ドル未満で暮らす人々」を極度の貧困にあると定義しています。1日1.25ドル以上ならば極度の貧困ではないとなります。SDGsが定義する極度の貧困でなければ良いのでは決してありません。給与が十分で貧困が解消されなければなりません。現実は生活苦から労働力(働き手)を必要としています。日本国内でも共働き世帯が増えていることから分かり易いでしょう。低賃金化によって労働力(働き手)を確保するためであり、特に非正規の母子世帯では食事もきちんと取れず、絶対的貧困(食料を購入するお金すらない)を用いる状況にまで陥っています。

人口爆発を抑えられません。人口爆発を誘発して汗水を流すことをせずに利益のみを吸い上げるために、MDGsのインフラ整備が促進されてきたのが現実なのであります。人口増加を持続させて低賃金労働力を確保するという資本家・株主(投資家富裕層)の打算がMDGsの狙いでした。日本国内でも非正規として労働力を安く確保することで、汗水を流すことなく利益を吸い上げる資本家・株主(投資家富裕層)が貧困を深刻にしています。改善を行う時、いかに正常の規準(物差し)をきちんと持ち、そして全体の把握でボトルネックを誤魔かすことなく、はっきりさせることが大切なのか分かります。SDGsの上辺を飾った美辞麗句のみを見て騙されてはなりません。それぞれの問題に共通する原因は何か、つまり問題の本質は何か、そして真因となるボトルネックを知ってください。ボトルネックを誤魔かして何が改善でしょうか。ボトルネックを誤魔かして脱炭素を語り、エコグッズを片手に「SDGs」などと語り、「サステナブル」などと語り、「誰一人取り残さない。皆等しく救う。」などと語っては人々を騙しているテレビCMを始めとするメディアもまた、事業のためにはスポンサーが必要なのです。そのスポンサーとは企業の所有者達、つまり資本家・株主(投資家富裕層)なのです。宇宙・大自然の法「八つの決まり」を知らず、お金の力で全て支配される世の中であり、資本家・株主(投資家富裕層)によって政治やメディアだけでなく皆が八方塞のまま身動きが取れず、自滅に向かわざるを得ない状況にあることを自覚して欲しいと思います。しっかり現実を見ている方々は気がつかれているものと察します。SDGsは日本限定の取り組みではありません。世界の経済、環境問題に共通する原因、つまり問題の本質となる黒幕、ボトルネックは以下の通りです。

確率のみに依存して汗水を流さずに利益のみを吸い上げ、足ることを忘れた者達が元凶になっている。資本家・株主(投資家富裕層)である。ESG名目でも都合よく利益を吸い上げることに変わりなく、誤魔かしの仮面が欲された。それがSDGsだ。自己中心なグローバリズムによるグローバル資本主義が今の地球全体では最大の影響力を持ち、その中心にいるのが資本家・株主(投資家富裕層)である。

但し、不平等に利益のみを吸いあげる深刻な問題はSDGsに限ったことではない。利益を横流しするだけで下請けから利益を吸い上げる行為も同類としてあげられる。

国内でも日本経済団体連合会(経団連)によって、このようなSDGsを柱にする旨が行動憲章に明記されました。彼らは多額の迂回献金で政権与党を操ります。輸出企業の多い経団連は他国との価格競争のための輸出還付金(輸出企業は消費税を納める必要がなく、逆にその下請け企業が納めた消費税を税務署から還付してもらっています)として活用するために消費税をはじめに言い出しました。価格競争力向上のために何度も消費増税を繰り返させ今後もさらに上げさせる予定でおり、逆に正規雇用負担を大きくする消費税増税に対しては自分たちは解毒剤を飲むように非正規を蔓延させて節税してきた、自己中心なグローバリズムのグローバル資本家・株主(投資家富裕層)の集団です。労働者派遣法の規制緩和を進めて派遣を増やしてきました。労働者派遣法の改正はアメリカの要求が始まりでした。日本市場を獲得したいとするアメリカの自己都合と経団連の自己都合が合致した結果だったのです。あとは迂回献金で政権与党を操り、アメリカの要望に応えるための民営化と株主利益を増していく改革を進められ、日本国民の貧困化(結婚もできなくなり深刻な人口減少を引き起こしています)が推し進められてきました。非正規労働と株主利益の増加は資本家・株主の自己都合に合致しているわけです。非正規労働は人材投資の抑制であり、他にも設備投資、公共投資、技術開発投資の抑制もされて経済が低迷したデフレ社会が続いてきました。このように現行資本主義とは株主の利益を絶えず増やし最大化する「株主資本主義」です。これはアメリカと日本の関係に限らずに地球全体を覆うグローバル資本主義の実態です。人口減少による労働力不足に対しては設備投資や技術開発投資の生産性向上で国内経済を成長させ、国内で助け合って乗り越える対応をしないで、日本人よりもさらに低賃金労働の移民の受け入れで対応し、しかも受け入れる移民の内容は問わずに頭数だけを増やしています。「八つの決まり」の6)から夫婦、親子、兄弟、友人、隣人、広く社会への人々と助け合って生活するのであり、身近なところから助け合いを優先して広めます。平等関係とは揃えられるか否かを区別する比較によって明確化されるものです。揃えられるか否かをバランス(調和)を無視した自己都合で誤魔かした区別で比較をすることが不平等、すなわち差別となります。比較対照外の関係であるにも関わらず比べることが不平等(差別)になる「いじめ」なのです。比較の取り方を正しく理解することで平等が理解され、差別と区別が全く異なることも理解できます。そして、一方では法人税を消費税増税の代わりに減税させてきました。雇用が不安定で低賃金な人材の商材化の仕組みの構築で、雇用を生んだとは恥ずかしくて語れたものではありません。雇用を生むとは雇用の安定化、身分格差是正による賃金確保を基礎とし、その上で多種多様な職業に就くことが成り立つものです。

異常気象も待ってくれません。恐竜が生息していた白亜紀の大気中CO2濃度は現在よりも高かったと考えられています。但し、CO2濃度の上昇が問題無いとはなりません。白亜紀の恐竜時代とは異なり、今は文明を持続した衣食住が満たされなければ人間は生きられません。地球の自然環境は持続可能ですが、現代人の生活は気象変動の影響を大きく受け易く持続不可能になります。気象変動はCO2濃度以外のパラメーター(太陽黒点活動、火山活動、ポールシフト等)からも影響を受けます。CO2濃度上昇は温暖化の一要因であり、それで地球の自然環境が持続できなくなるのではなく、持続できなくなるのは人間の生活「衣食住」です。そして見落としてならないのが二酸化炭素のように取り上げられない亜酸化窒素(N2O)です。亜酸化窒素は二酸化炭素の約300倍の温室効果があり、オゾン層破壊物質でもあります。その最大の発生源は肥料に依存する現代農業です。Ⅴ章例題6に上げた自然栽培を国内の食料供給の自立「食糧安全保障」の観点からも大至急で進めなければなりません。国家は自然栽培への移行には時間がかかる事と、移行期間の農家の生活を保障する事を考慮しなければなりません。農家の生活保障が必要です。

資源の有限性や環境面の制約は半世紀前から多く語られており、「成長の限界(昭和47年)」などがあります。しかし、半世紀経っても真因を誤魔かして改善が進まないでいる現状です。

非正規の増加に見るように貧困者は先進国でも深刻に増えています。無論、世界全体のバランス(調和)の取れた経済の自立発展を考えなければなりませんが、先ずは自国内の貧困者を助けます。余力で他国の貧困者も助けます。低所得者を救うことが現地現場に活力を戻すことになります。現地現場が活動の源泉であるのは企業だけでなく公官庁も同じです。

足ることを知った資本主義への改善がSDGs 成功の鍵となります。日常生活で必要とするモノやサービスで、資本主義の企業活動と無関係なのは皆無に等しいでしょう。

《ボトルネックCに関係する問題を見る》

戦争・紛争とは各国が自立できていない上に互いの立場と役割が不明確で一体化していないために起こります。他国に振り回されないように各国が自立することからはじめなければなりません。日本の真珠湾攻撃が大東亜戦争開戦とされていますが、日本は経済制裁により国内産業は厳しい状況に追い込まれていました。先手を打つように仕向けられました。真珠湾攻撃を教訓に有限環境の中で自立できる自給自足が大切であることが分かります。国内人口の上限を定め、お金を独り占めせず流れを作って分配し、お金の対称性保存則を構築します。エネルギーと食料の自給自足を目指さなければなりません。日本の発電は約4分の3を輸入の石炭、天然ガス、石油に依存しています。 化石燃料は社会・政治情勢の影響を受けて価格が変動します。自給自足が可能であれば他国に振り回されることなく、電気代を始め、物価高騰に悩む必要はなくなります。このように語れば脱炭素やエコ活動だけでなく、自給自足の確立が日本だけでなく各国に大切であると分かります。一体化した中で個々は助け合うだけでなく自立した役割を果たします。しかし現状は自立する以前に大自然の猛威である異常気象の影響が全く手に負えません。本当に恐ろしいのは社会が機能できなくなることなのです。この時、お金はその役割と価値を失います。映画「タイタニック(97)」を参照し、豪華大型客船でも沈没する時は「お金も価値を失う」ことが理解できます。

戦争・紛争によって武器商は潤いますが、戦火の国内では生活困難な貧困者が絶えません。医療と教育環境も壊します。医療と教育の普及、貧困の撲滅を目指すSDGsとしては無視できないのは明らかなのですが、16.a「国際協力などを通じて関連国家機関を強化する」のように曖昧であり、未来では武器を必要としなくなる戦争・紛争抑制の内容ではありません。

次回は、<最終章> Ⅶ章:最後に、を語ります。

時間がなくても改善には優先順位があります。貧困や飢餓状態の国は環境問題の前に日々の食事を考えます。日本もお金で輸入に依存しているに過ぎず、自立できておらず、さらに非正規化による貧困者も多く抱えています。真因(ボトルネック)を誤魔かさない改善が難局突破の要となることを自覚しなければなりません。

超就職氷河期世代(今の40代「2024年現在」)が資本家・株主支配の資本主義から受けた不平等な弊害は特に深刻です。昨今は人手不足から若手の待遇は優遇されています。しかし、特に2002年(平成14年)は最悪の就職難時代でありました。今の40代の人々が正社員になるには超狭き門を突破させられ、苦労して入社し、キャリアを積んでも非正規の人々からの「ひがみ・妬み」による虐めも受けてきています。無論、同じ40代でも非正規の人々は生活苦を強いられてきました。そのような地獄の職場で恋愛などする心のゆとり、経済的なゆとりもなく、超少子高齢化が進行したのです。超少子高齢化の真因は日本に限らず、資本主義を支配する資本家・株主達が汗水流すことなく利益を吸上げてきたことにあるのです。他の小さな理由に誤魔かされてはなりません。

今の40代は昭和後期世代であります。学校でも先生と生徒のバランス(調和)のための上下関係をしっかりと意識して育ちました。しかし、90年代にアメリカから入ってきた株主資本主義による構造改革によって非正規雇用が増えて、家庭内の共働きが増えました。子供は幼少の内から特に母親の教育、そして愛情を受けられなくなり、その「しわ寄せ」が学校にいく結果となりました。昨今ではPTAにおいて生徒の親(P)が先生(T)よりも強くなり過ぎて「なかほど」の関係が崩れています。学校の先生が母親の教育や愛情を穴埋めするには負担が大きすぎて能力の限界・限度を超えます。その悪影響から子供達は教えを受け指導を受ける立場でありながら先生を良くて対等、酷い場合には目下にみて見下した態度をとっています。そして「いじめ」の発生件数は年々増え続けています。叱られたり褒められたりする母親の教育や愛情を受けていない事が背景にあるのです。汗水流さずに利益を吸い上げて止まない資本家・株主(投資家・富裕層)の「わがまま」が昨今の若者の人格形成まで歪めているのです。そのようにわがままに育った若手が、今度は人手不足の環境で優遇されて入社してきます。敬語は面接限定と化し、入社した時点でみぞれまみれ、或は完全なタメ口の者もいます。上下関係は集団組織のバランス(調和)が目的です。単にジェネレーションギャップでは片付けられず、そのギャップの部分が全体のバランス(調和)を無視した自分勝手になっている事に注意しなければなりません。

そして、人手不足対応としての技能実習生や留学生などの移民増加に関する職場の現状に関してです。ある人の体験です。「はじめは言葉も多少は学んできており、仕事に支障はありませんでした。ところが、次第には言語学習がおろそかで分かっていない者が増えてきました。これは日本に限らず他の先進各国でも確認されています。そして言葉の弊害だけでなく、技能実習生の中にも、モラルハラスメントを常習化して業務指示が気に入らない場合は、無理難題でなく普通にこなせることでも嫌な顔をし、悪態をつく者が増えています。休憩時間も誤魔かして守りません。怒らずに指摘しても「カメラ、カメラ」といって脅されることも普通にあります。日本人の暴行が報道されて問題になっている話を耳にしますが、このような技能実習生の道徳の低下を棚に上げては真因がわかりません。それでも現代企業は、とくに大企業は資本家・株主の利益を最優先に最大化させるために、日本人よりもさらに低賃金労働である移民の内容を問わずに頭数だけを用意し、教育役は現場に任せきりにする状態になっています。そして留学生の場合はレギュラーメンバーとして安定せず、毎日入れ替わり立ち代わりで毎日はじめから教えなければならない状態にもなっていました。教えても教えても全く育たず、今日だけを乗り切るためだけに毎日新人に1から教えなければならない状態です。これが外国人労働者で人手不足を補わなければならない現実の姿です。内容は一切問わず就労するための合格ラインなど全くなく、ただ頭数だけを揃えている現実の姿です。」このような現状を資本家・株主の人たちはどのように考えられるのでしょうか。政権を預かる与党の責任もありますが、その政治家を迂回献金で操る資本家・株主の人たちの罪の方がはるかに重いので、資本家・株主の人たちに問いただしています。責任の大小関係と力の大小関係は正比例しています。

2025年8月25日

橘 菊